Crítica | Mank (Netflix)

Cerca de dois meses antes do lançamento de “Mank”, novo filme de David Fincher, a Netflix também lançou um remake do clássico de 1940 de Alfred Hitchcock, “Rebeca”.

E o que os dois filmes tem a ver? Apesar de não ser esta a história que gostaria de ver Fincher emprestando do Mestre do Suspense, uma das minhas maiores vontades cinematográficas é vê-lo refazendo algum de seus célebres mistérios. Logo, uma biografia de época não é o filme que eu espero daquele que, quem lê meus textos sabe, é meu diretor favorito.

Filmado a partir de um roteiro escrito pelo pai de Fincher, falecido em 2003, “Mank” mostra o processo de criação do roteiro de “Cidadão Kane” (1941), um dos filmes mais celebrados da história do cinema que, frequentemente, é creditado tanto a Herman J. Mankiewicz como à Orson Welles, responsável por dirigir e estrelar o projeto. Mostrando como a história fora baseada na vida de William Hearst, um dos maiores magnatas da comunicação dos Estados Unidos, o filme faz também uma viagem à Grande Depressão e ao estado de Hollywood durante a Segunda Guerra Mundial.

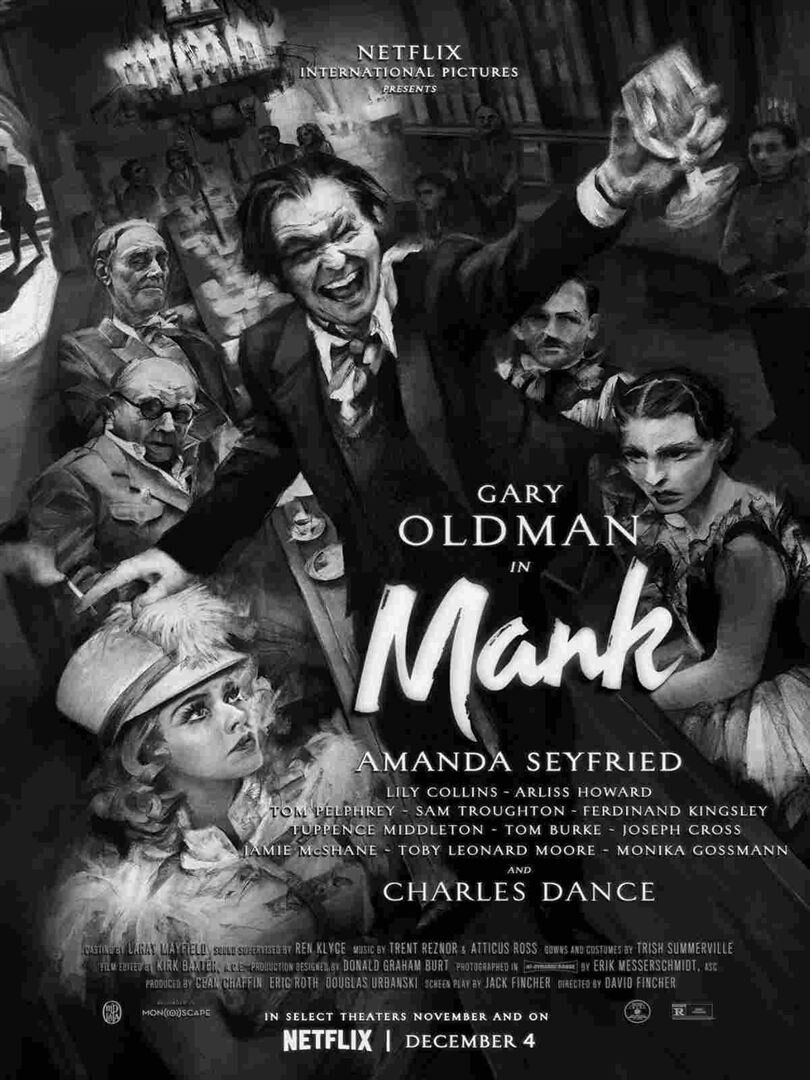

De cara, é impossível não pensar em Quentin Tarantino ao assistir um filme que, em suma, é sobre o cinema e sua história um ano após “Era Uma Vez Em Hollywood”. Apesar de serem dois diretores com estilos contrastantes, ambos dividem uma acidez irônica semelhante e que empregam em praticamente todos os seus projetos, o que me fez imaginar como seriam diversas cenas caso Tarantino estivesse por trás das câmeras - obviamente, aquela evidenciada no pôster do filme incluiria (muito) sangue. Se isso é algo que possa ser usado em detrimento do trabalho de Fincher? Acredito que sim, principalmente quando comparamos “Mank” à outros exemplos de sua filmografia.

Afinal, o diretor de “Seven”, “Zodíaco” e “Garota Exemplar” sabe como poucos fisgar uma audiência e mantê-la na beira da cadeira por mais de duas horas, com filmes emocional e intelectualmente desafiadores. Inclusive, em determinado momento de “Mank”, Arliss Howard (interpretando um co-fundador da Metro Goldwyn Mayer) diz que um filme deve emocionar seja no coração, na cabeça de cima ou na de baixo, e todos os melhores trabalhos de Fincher o fazem em todas as três áreas. O que torna “Mank” um filme curioso, pois em momento algum sinto que ele apele para qualquer delas.

Claramente direcionado à amantes da sétima arte, você não precisa conhecer a história do cinema norte-americano para apreciá-lo, mas caso não tenha assistido à “Cidadão Kane” ou simplesmente não saiba sobre sua produção e influência, vai ser difícil acompanhar o que ocorre em tela. Já para qualquer pessoa que esteja familiarizada com a obra de Welles, perceber todas as nuances que levaram Mank à escrevê-la pode sim ser algo emocionante, mas esperar que espectadores preocupados com o que assistir depois apreciem esta trajetória é algo que apenas um cineasta que jamais julga a plateia por baixo faria. O que é sempre admirável, pois Fincher nos convida a juntar os pontos, a pensar junto aos personagens e que, no fim, tenhamos tomado nossas próprias decisões às situações que nos foram apresentadas. Porém, novamente, “Mank” não parece preocupado se estamos pensando junto a si ou sequer se acreditamos em tudo que vemos.

Centrado em torno do personagem título em uma interpretação que deve render uma indicação ao Oscar para Gary Oldman, poucas vezes vi um filme tão similar à seu protagonista. Um homem que jamais leva qualquer situação a sério, Mank (o filme e o personagem) possui um cinismo que funciona como mecanismo de defesa e um charme inexplicável, que impede que sua mulher o abandone apenas por querer saber como se dará o fim de sua trágica história (se este detalhe é real, não sei, mas que funciona da maneira brilhante como uma metáfora para a própria filmografia de Fincher, não tenho dúvidas). O que novamente aguça minha curiosidade, pois apesar de utilizar seus famosos movimentos de câmera que seguem os atores milimetricamente em algumas cenas, o efeito é consideravelmente inferior ao que ele apresentava em outros filmes, o que torna o fato de (“)Mank(“) seguir demandando sua atenção em algo ainda mais fascinante.

Absolutamente rico em sua linguagem, preciso trazer novamente o remake de Rebeca, pois se naquele é como se seus personagens jamais pertencessem aos cenários antigos, aqui é como se cada uma das pessoas em tela soubesse como chegou ali, como seus companheiros chegaram ali, de qual grife são seus vestidos e de que museu a memorabilia das locações luxuosas fora comprada. O que se torna ainda mais impressionante pois em diversas cenas Fincher utiliza cenários fictícios, seja por maquetes ou por seu também conhecido, e imperceptível, uso de 3D, que cria desde animais exóticos às plantas das quais eles se alimentam e, é claro, as paisagens e prédios em quais suas cenas acontecem. Fazendo um belíssimo uso do preto e branco, o diretor de fotografia Erik Messerschmidt (que trabalhou com Fincher em “Garota Exemplar”) transforma “Mank” em uma relíquia do passado: o qual o diretor homenageia tanto em momentos como aquele onde um carro “fica parado” e o cenário se movimenta, ou nas “marcas de cigarro”, as quais Tyler Durden explicou em “Clube da Luta” - novamente, me questiono o motivo de não terem alterado, também, a razão de espectro.

Imergindo ainda mais no passado que busca alcançar graças ao trabalho do duo Nine Inch Tails (que trabalhou com Fincher em “A Rede Social”, ganhando o Oscar de Melhor Trilha Sonora), ouvimos composições que vão desde uma doce descoberta que acompanha o passeio de Mank e Marion Davies (uma performance surpreendente de Amanda Seyfried apenas para aqueles que não acompanharam os últimos passos de sua carreira), à um leve senso de suspense que permeia os atritos provocados pela politicagem de Hollywood. Com um design de som igualmente esplêndido em mono, o filme soa vivo a todo momento o que, mais uma vez, me deixa curioso, pois sinto como se viajássemos no tempo, mas fôssemos constantemente lembrados disso, afinal, o passado não era em preto e branco. Mas não diria que o filme é “perfeito” tecnicamente apenas por conta de sua edição, realizada por Kirk Baxter, também vencedor de dois Oscar (“A Rede Social” e “Millenium”) mais do que merecidos, mas que aqui oscila entre momentos brilhantes onde ajuda a contar a história com outros onde a alternância de plano/contra-plano pode ser considerada um exagero.

As interpretações são outro caso, pois ao contrário de Seyfried, que evoca as estrelas da primeira metade do século 20 tanto na aparência como em sua performance, o próprio Oldman adota uma abordagem mais atual, que claramente se destaca em meio à “rigidez” aplicada por Charles Dance, que faz de William Hearst um homem poderoso e calculista, à impulsividade robótica, quase cômica de Arliss Howard e a maneira rápida com que Sam Throughton professa suas falas, todos servindo como elementos do próprio filme para te transportar ainda mais àquela época. Quanto à Lily Collins, sinto que sua personagem teve pouco o que fazer exceto datilografar o roteiro de “Cidadão Kane”, ao contrário da esposa de Mank, interpretada por Tuppence Middleton com um rosto plenamente ciente da natureza do marido e que consegue com olhares, falas e gestos expressar o curioso balanço entre o encantamento e o cansaço provocados por ele.

Mas mesmo ciente de todos os seus méritos, sinto como se ainda não tivesse conseguido decifrar “Mank” de verdade. Uma carta de amor ao cinema de sua própria maneira, o filme também alude para sua parte trágica, seja na pele do protagonista ou simplesmente de sua era, a qual 80 anos atrás já contemplava os riscos envolvendo o futuro do cinema. O tom do longa também me intriga, pois não sei dizer se o que assistimos é algo feliz ou triste, esperançoso ou pesaroso, que homenageia os tempos passados ou condena a superficialidade das pessoas que se escondiam em um mundo de mentiras (zoológicos no quintal de casa, atores vestidos de índios, uma festa a fantasia na qual Mank faz seu prestes-a-se-tornar-icônico monólogo final) enquanto o mundo de verdade se dilacera.

Curiosamente, e já perdi a conta de quantas vezes utilizei esta palavra no texto, Fincher parece voltar para o passado para tentar prever o futuro, mas ele atinge qualquer resposta ou entendimento? Seria o filme pedante demais ou Fincher apenas o endereçou para pessoas que possam compreender e apreciá-lo pelo que é? E o mais importante, é possível se conectar emocionalmente com o filme?