Crítica | Vertigo

O FILME QUE NÃO EXISTE

Entre a luz e o olhar, o filme definitivo de Alfred Hitchcock cria um ponto de fuga para todo o cinema

Alerta de spoilers em todo o texto

Pro tanto que falo de Vertigo, chega a ser curioso que, até esse momento, nunca tenha escrito nada exceto um comentário vagabundo no Letterboxd - de uma época onde ainda tentava justificar alguns filmes que gostava com os novos estudos que fazia.

Os motivos são muitos, mas o principal deles é que, até agora pouco, havia visto o filme apenas duas vezes: uma em 2016, no início do interesse sobre Cinema, e outra em 2021, no início da cinefilia. Em ambas as ocasiões escapei de escrever qualquer coisa - e qualquer coisa que escrevesse provavelmente me causaria uma vergonha semelhante àquela que tenho ao ler o que escrevi sobre Acossado (1960), em 2020 -, mas lembro vagamente de algumas coisas que me chamaram atenção.

Na primeira vista, lá em 2016, em um canal perdido do TeleCine, lembro de me impressionar com a reviravolta, de me chocar com o final, de sentir “algo” durante as longas sequências de perseguição pelas ruas de São Francisco (e lembro de ver um vídeo de Scorsese falando sobre as cenas), mas era tudo muito primitivo, tudo muito centrado no roteiro, tudo muito em torno do que na época entendia como um bom filme.

Na segunda, já um pouco mais versado, não lembro de ter ideias específicas, mas lembro de começar a ler a tese de Luiz Carlos de Oliveira Jr. logo em seguida, e de já colocar Vertigo como um de meus filmes favoritos - algo que, hoje, não parece nem questionável. E não apenas pela experiência do assistir, a qual fiz pela terceira vez alguns dias atrás, mas por toda a ideia que ele representa. Uma ideia que, quando refletida e contemplada, se instala e se alastra: após assistir Vertigo, ou melhor, sendo chato… após de fato assistir Vertigo, nada mais pode ser o mesmo.

E nada nunca mais foi.

O TEMPO E O MUNDO

“Dez anos mais tarde, o tempo continuou exercendo seu efeito. O que costumava significar que para mim, São Francisco estava desaparecendo rapidamente. A espiral do tempo – como a espiral de Saul Bass na sequência dos créditos iniciais, como a espiral do cabelo de Madeleine e de Carlotta no retrato – não pode parar de consumir o presente e dilatar os contornos do passado.”

Para Chris Marker, diretor e crítico associado à Nouvelle Vague e hitchcockiano declarado, Vertigo é tanto sobre tudo o que é como é sobre São Francisco, a cidade recheada de lombas onde os protagonistas sempre descem, mas nunca sobem. Um filme de enganos e metamorfoses constantes, assim como uma cidade que dez anos depois das filmagens já era diferente e hoje, quase 70, deve estar irreconhecível se não pelo traço de natureza que faz com que seus habitantes e visitantes estejam sempre olhando para cima ou para baixo. E, claro, pela mais cinematográfica das pontes.

Minha mãe foi a São Francisco e tem suas próprias histórias. Acho que ela viu Vertigo em algum momento da vida (é o que chamo de cinéfila saudável, que assiste a muitos filmes mas se limita a discutir - ou resumir - as histórias pra quem quiser ouvir), mas duvido que tenha associado a viagem ao filme - ou a qualquer outra coisa se não a experiência de conhecer os Estados Unidos pela primeira vez.

Mas sem divagações, pois essas não são hitchcockianas e, portanto, não deveriam pertencer a este texto.

Já havia lido o texto de Marker um tempo indecifrável atrás, mas relê-lo depois de re-assistir o filme pela segunda vez me comoveu como poucos textos (críticos) comovem, e não por ser esta a intenção do velho, mas pela maneira como ele enxerga Vertigo. Um filme basicamente impossível de ser definido por estar em constante transformação. Assim como a São Francisco que ele visitou nos anos seguintes ao lançamento, e que minha mãe visitou alguns anos antes de eu nascer. E mesmo que duas pessoas a visitassem no mesmo dia, chegando no mesmo ônibus, suas experiências ainda seriam diferentes.

A IDEIA E A FORMA

“Ideias e formas seguem o mesmo caminho, e é porque a forma é pura, linda, rigorosa, surpreendentemente rica, e livre que podemos dizer que os filmes de Hitchcock, com Vertigo na ponta, são sobre - além dos objetos que nos cativam - ideias, no nobre, platônico senso da palavra. - ”

Se qualquer dia me tornar capaz de me expressar minimamente como Éric Rohmer - companheiro de Marker de Nouvelle Vague, e outro Hitchcockiano - seja pelo texto ou pelo filme, considerarei minha jornada no Cinema como bem sucedida. Lá em 1958, à época do lançamento de Vertigo, Rohmer foi simples, mas efetivo em o categorizar como um filme sobre ideias, no sentido platônico da palavra. Um diretor e crítico que jamais pode ser acusado de menosprezar nem de superestimar o espectador, Rohmer escreve (e filma) de maneira clara sobre assuntos complexos, então me permito uma pequena clarificação: uma ideia, na teoria de Platão, é a essência, algo que existe para além do mundo sensível e material, no qual tudo seria apenas cópia - estas, incapazes de emular a perfeição do que Platão chama, na complicada tradução, de Formas.

Logo, basta ter visto o filme e a visão turva começa a desembaraçar: Madeleine seria, para Rohmer e para Platão, uma ideia para Scottie, a qual ele tenta recriar em Judy e falha pois, bem, basta ler o parágrafo anterior.

Mas os anos e muitos pensadores talentosos e atenciosos provaram, Madeleine (e Vertigo, em si) foi, para Hitchcock, a materialização de uma ideia que o diretor buscou por toda a carreira. A aparição em pele e osso (ou melhor, em fotogenia e película) do fantasma que assombrou seu cinema desde antes mesmo deste nascer. Dos primórdios com experimentos de Georges Méliès, às assombrações de Yevgeni Bauer e Murnau, Madeleine teve seu nascimento muito antes de Hitchcock sequer pegar em uma câmera, e sua manifestação seguiu acontecendo paralelamente a sua carreira.

É difícil apontar quando exatamente, mas mais provavelmente em Rebecca (1940, foto acima) esse fantasma começa a tomar forma. E foram muitas atrizes, a maioria loiras, todas belas. E seus filmes, um após o outro e mesmo sendo sobre manchas, e olhares, e assassinatos, e patologias, eram todos parte dessa busca incessante pela chave. Não a que Ingrid Bergman esconde em Interlúdio (1946), ou mesmo o beijo que abre as portas de sua mente em Spellbound (1945). Também não é a chave que desmonta o mistério em Disque M Para Matar (1954), nem mesmo o isqueiro que resolve a trama de Pacto Sinistro (1951). A chave, para a mente daquele que ficou conhecido como mestre do suspense, é uma mulher.

Mas assim como a teoria artística de Vertigo - esta, esmiuçada por Luiz Carlos Oliveira Jr. - sugere, essa busca levou Hitchcock de volta a ideia, e é impossível, segundo Platão, emulá-la perfeitamente.

O que me leva de volta a Chris Marker para propor, portanto, a minha ideia sobre um filme sobre a instabilidade destas: Vertigo é um filme que não existe.

O OLHAR E A MEMÓRIA

“Sombras seguem sombras, ilusões seguem ilusões — não como as paredes que se vão ou como os espelhos que refletem ao infinito, mas por um tipo de movimento ainda mais preocupante, pois é sem uma brecha ou uma quebra, e possui tanto a afabilidade de um círculo quanto o aspecto pontiagudo de uma linha reta.”

As ideias de Rohmer e Marker sobre o filme são ao mesmo tempo distintas e concomitantes, se afastando em suas respectivas direções sem nunca fugirem da mesma tangente.

Para Marker, há evidências de que a verdadeira enganação em Vertigo é fazer com que suas duas metades, seus dois filmes, sejam permutáveis, de que a farsa no primeiro seria a tragédia, e que a tragédia no segundo seria a farsa. De que o conto sobre fantasmas e dimensões desconhecidas seria a verdade no filme, enquanto a descoberta lógica seria um devaneio, uma maneira de Scottie não aceitar a realidade - uma interpretação que nas mãos erradas cairia em mera especulação roteirística, mas com Marker, artista de trato singular com a imagem, se torna uma investigação tanto da obra como dos signos que a compõem.

Já Rohmer se apega aos padrões e a iconografia de um filme cujo próprio pôster é uma espiral. Vertigo, para ele, seria uma hélice, onde a linha reta e o círculo estão juntos por intermédio de uma terceira dimensão: a profundidade, onde tudo forma um círculo, mas o loop nunca se fecha; a revolução nos carrega ainda mais a fundo à reminiscência.

Em ambos os textos há a percepção de um filme incerto, de que a veracidade de suas imagens é questionável, de que sua própria organização narrativa é feita de modo que o entendimento da cadeia de acontecimentos ressignifica o todo. Para um diretor tão arquitetônico e geométrico (para Hitchcock, o espaço sempre foi essencial na decupagem e assimilação de cada cena), é curioso que tenha feito um filme que contraria uma das máximas da matemática.

A mim, tenho cada vez mais que o Cinema é uma arte que experienciamos no tempo real, mas que refletimos em suspensão. Há a sensação de se ver um filme, de se assustar, se encantar, se divertir com o momento, e há a reflexão com a obra completa. A cena é efêmera, passageira, enquanto o filme, por mais mutável que seja, é algo que se fixa na memória como uma ideia, e que reavaliamos posterior e constantemente. Por isso é ignorante o conceito de que seria necessário re-assistir a determinado filme para mudar sua percepção sobre ele quando nossa memória está sob constante transformação por tudo que lemos, vemos, vivemos.

A MULHER E O FANTASMA

“É como se Hitchock aglutina-se num só enquadramento os dois componentes de um raccord de ponto de vista: em vez de assistirmos a dois planos diferentes justapostos na montagem… vemos uma única composição que já contem ambos os elementos (com o detalhe de que o “contraplano” não é o conteúdo imediato da visão de Scottie, mas seu rebatimento no espelho - há um desvio), produzindo um efeito de split-screen que cumpre o papel de sutura e, ao mesmo tempo, fratura das relações espaciais e dos investimentos subjetivos mantidos pelo jogo de olhares.”

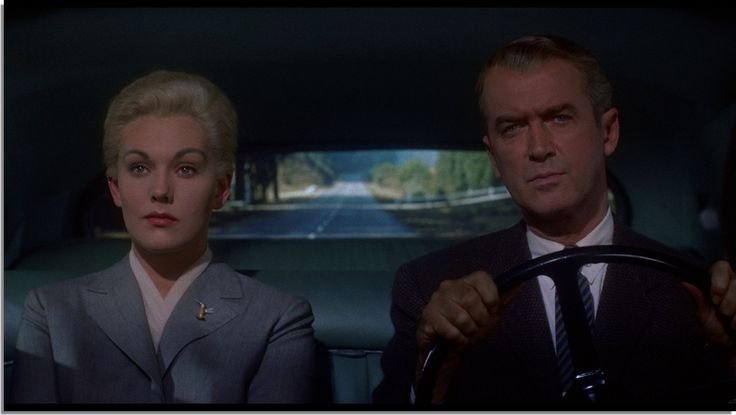

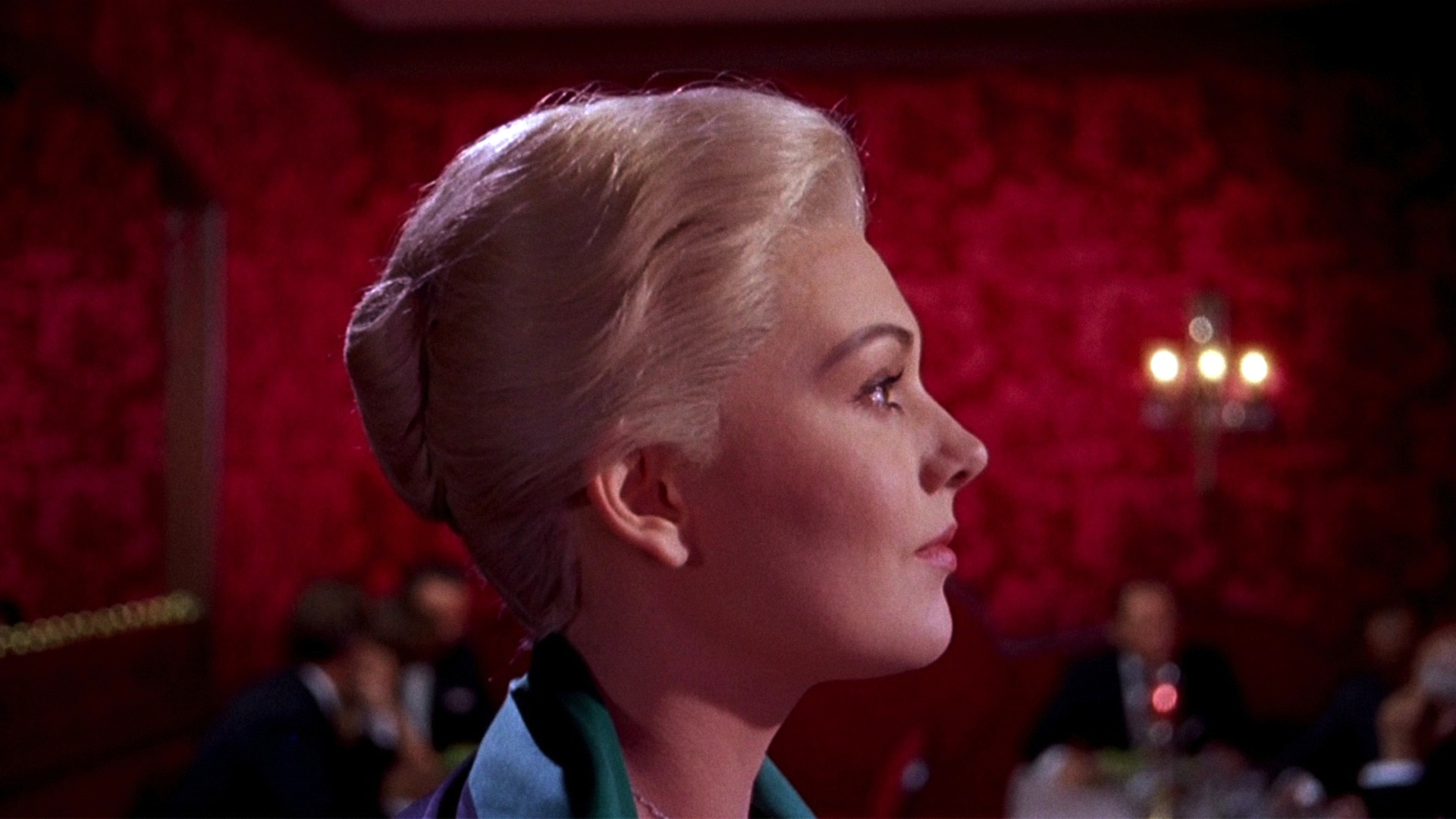

Luiz Carlos teoriza que o plano que “cristaliza o dispositivo visual do filme”, que o “resume”, é este na loja de flores, onde Scottie pode finalmente ver o rosto de Madeleine pela primeira vez. Hitchcock poderia apenas mostrar a expressão de James Stewart (o legítimo olhar de quem “viu um fantasma”) e cortar de volta para a imagem de Kim Novak (interpretando a mulher ciente do plano maquiavélico ou o fantasma possuindo seu corpo), mas faz a escolha cirúrgica e maquiavélica de condensar o momento em uma única imagem. Durando poucos segundos, o plano pode até passar desapercebido, mas é o breve momento que não só permite, mas obriga o interprete a entrar na espiral.

Espiral que vai resultar na fantasmagoria, no aspecto sobrenatural do Cinema, de imortalizar corpos que não mais existem fisicamente. De nos transportar para dimensões paralelas de outrora, a imagem sendo apenas resíduo do que um dia foi real. Ao olhar(mos) Madeleine pelo espelho, esta se materializa no plano sem estar nele - ao mesmo tempo que se materializa como mulher e o deixa de ser para se tornar um reflexo, uma cópia.

E Hitchcock retorna para essa dicotomia que faz criatura e espectro dividirem o mesmo corpo ao longo do filme, culminando naquele que é, ao meu ver, o plano mais simbólico, belo e essencial da história do Cinema.

Ao caminhar do feixe de luz verde em direção a frontalidade do olhar (de Scottie, de Hitchcock, do nosso), Judy deixa de ser a mulher e se torna, novamente, o fantasma. Agora transformado, agora idêntico a ideia - mas ainda uma imagem gravada, ainda um recipiente vazio pois a ideia é inatingível. E é apenas lógico que o plano (e a cena) seja uma cópia quase idêntica de outro mais cedo no filme, quando Madeleine faz o mesmo caminho, mas vestida de um roupão vermelho - o verde e o vermelho, as cores que centralizam a palheta entre o amor e a vida, o desejo e a morte (e gosto como em ambas as cenas há um adereço de cena de cor reversa - pote e abajur - ala Ozu).

No meio de toda a centrifugação, de toda a confusão sensorial que Vertigo proporciona como obra efêmera e como ideia fixa, este é o momento máximo da assombração. Um momento onde não se há mais certeza, não importa qual interpretação se tome como verdadeira, se o que vemos existe, ou não.

OS FILMES…

Um dos assuntos que mais me gera curiosidade sobre o Cinema pré-novas ondas (estas, influenciadas diretamente por Hitchcock) é o quanto os filmes viajavam. E o quanto os diretores trocavam figurinhas. Ou, no caso, enquadramentos, temas, ideias.

E para fazer um caminho semelhante ao de Luiz Carlos (que traça as origens de Vertigo até antes do Cinema), mas engendrando uma concepção mais ampla do conceito da ideia, abro a lente e olho pros anos 50, a última década onde essa minha dúvida ainda fazia qualquer sentido, por ser a última onde o Cinema não funcionava como um único ecossistema - depois veio a modernidade e, entre as salas de cinema, os festivais, as locadoras e, hoje, o streaming e a pirataria, a cinefilia se tornou uma mera questão de escolha. Uma década mais estável, conforme os efeitos da segunda guerra desapareciam gradualmente, e onde diretores ao redor do mundo atingiram ápices em diferentes gêneros e estilos.

Em 1950, John Ford lançou Caravana dos Bravos, que ele próprio considerava sua versão mais pura do faroeste - ou, em outras palavras, o mais próximo que chegou do faroeste ideal. Sem protagonistas, sem grandes atores, sem uma narrativa clássica, Ford apontou sua câmera (e decupou, e orquestrou, e cortou) para os mesmos cenários onde sempre filmava, e criou talvez seu filme mais poético e literal, mais livre e rigoroso, mais leve e intenso. A dicotomia e a contradição são, afinal, características essenciais de Vertigo, um filme sobre espelhos e duplos, sobre os reflexos e registros que permitem que analisemos a ideia e a cópia.

Naquele mesmo ano, Nicholas Ray lançou Na Solidão da Noite, outro filme que existe (ou não existe?) no limiar entre o clássico e o moderno, onde seu protagonista está preso entre os roteiros do passado e as inquietações do presente, estas simbolizadas pela bela (e loura) atriz que se muda para o apartamento ao lado. Na minha memória sobre o filme, e arrisco que em seu lugar no imaginário do Noir, há um momento onde Humphrey Bogart senta sozinho, com álcool e cigarro, e contempla a solidão, uma síntese da obra em um único plano. Mas essa cena não existe.

Do outro lado do mundo, ainda foi o ano onde Akira Kurosawa esculpiu seu lugar no mais alto patamar com Rashomon, um filme sobre diferentes versões de uma única história, sobre mascarar, enganar, manipular a realidade - ou, no caso, a forma do filme. E para completar, foi também em 1950 que Rossellini apontou a câmera pro mundo e recebeu em troca Stromboli, filme que simboliza sua própria busca por um tipo de Cinema que contempla os mistérios mundanos como inferências do divino. Em sua iconografia, Ingrid Bergman frente ao absurdismo, às paisagens montanhosas e cercadas por água que ressaltam sua impotência perante esse mundo - mas se ela olha para cima em busca de respostas, Kim Novak olha para baixo.

Em 1951, foi a vez de Bresson com Diário de um Pároco de Aldeia, um filme sobre questionar a fé e a ideia de Deus, e que centraliza o que viríamos a reconhecer como seu inconfundível estilo, onde atores são reduzidos a modelos dentro de um processo rigoroso que procura formas ideais para expressar um Cinema primeiro de esvaziamento para, então, ser de preenchimento. Em 1952, Yasujiro Ozu fez O Sabor do Chá sobre o Arroz, uma obra seminal sobre o vazio, o tempo, o espaço e os fantasmas que se formam na cosmologia do cotidiano, na conexão intrínseca dos cômodos de uma casa com o ambular daqueles que a habitam, e com a cidade (Tóquio, São Francisco) crescendo e mudando constantemente lá fora.

Em 1953, no México, Luis Buñuel fez O Alucinado, sobre um homem mais velho que se apaixona por uma jovem e passa a controlar todos os aspectos de sua vida. Assim como filmes posteriores de Buñuel, O Alucinado é sobre desencontros, obsessões e idealizações, flertando entre a crueldade do mundo e um surrealismo que o eleva acima da superfície. E em 1954 foi a vez do próprio Hitchcock, com Janela Indiscreta, de explorar as relações entre o olhar e o cotidiano que fogem do espectral, mas configuram uma gênese geométrica de Vertigo.

Também em 53, o outro maior diretor de todos os tempos, Kenji Mizoguchi, fez Contos da Lua Vaga, uma versão amaldiçoada, mundana e fantasmagórica do mito de Eurídice e Orfeu que, ao lado do mito de Pigmaleão e do de Plínio sobre a origem da pintura, compõe boa parte da concepção de Vertigo. Mizoguchi é também figura central de uma das línguas mais faladas do Cinema, simbolizada por seu slogan na hora de fazer cada filme (uma cena, um plano), e alguns anos antes fez Senhorita Oyu (1951), filme sobre um homem que quebra a tradição e decide espiar sua prometida noiva antes da hora mas, sem saber, acaba se apaixonando por sua irmã. Além do aspecto voyeur, uma de suas principais cenas envolve uma conversa em plano sequência onde os protagonistas mudam constantemente de posição dentro do cômodo, semelhante ao jogo de corpos entre Scottie e Madeleine/Judy.

Em 1955, Carl Theodore Dreyer lançou A Palavra, um filme sobre a manifestação sobrenatural de um milagre permitido apenas pela possibilidade do registro, pela natureza manipuladora de uma arte que não só capta a natureza, mas a corrompe. No final do filme, quando a esposa volta aos braços do marido, os dois dividem um beijo ao mesmo tempo carnal e sobre-humano, não muito diferente do “renascimento” de Madeleine - mas se lá por um milagre, aqui por uma maquinação.

No mesmo ano Robert Siodmak fez A Morte Num Beijo, o Noir ideal, onde o gênero reconhece a exaustão de seus próprios códigos, resultando em um fim que responde apenas ao fim da própria imagem. Assim como em Vertigo, o filme de Siodmak constrói uma rede de acontecimentos ilusória e convoluta, e ignora qualquer resolução se não esse fim em si mesmo.

Mas talvez os casos mais assombrosos da manifestação de Vertigo pelo mundo sejam menos conhecidos pelo cânone tradicional. Também em 1955 o Italiano Raffaello Matarazzo fez O Anjo Branco, uma espécie de mistura de Vertigo e A Palavra, onde a amada do protagonista se torna uma freira, e ele encontra uma cópia idêntica sua em uma dançarina. Já em 1956, na Argentina, Hugo del Carril fez Além do Esquecimento, filme baseado no livro A Cidade Morta de Bruges (1892), que encontrou sua primeira adaptação para o Cinema em 1915 com Daydreams, e que pode ter servido de inspiração para o livro Entre os Mortos (1954), o qual Hitchcock se baseou. No filme de Carril, um homem perde a esposa, mas encontra uma sósia sua e a tenta transformar na amada morta.

Ambos filmes são tão idênticos ao de Hitchcock que só posso pensar que o fantasma precisava tanto vir ao mundo que começava a se aproximar cada vez mais de sua versão ideal. Talvez por isso Leo McCarey, em 1957, tenha feito Tarde Demais Para Esquecer, o remake de um filme do próprio McCarey (Love Affair, 1939), ou seja, uma segunda tentativa de fazer o romance ideal, mas que se apoia ainda mais nas ideias, na memória, nas idealizações, nos quadros, e que entende que estes jamais podem ser vistos em sua perfeição sem ser sob a superfície refletida de um espelho.

…E O FILME

Ao longo de todos os anos 50 (e com certeza com incontáveis filmes antes deles), Vertigo foi tomando forma, foi se materializando para o mundo, ao ponto que sua existência não possa ser considerada um fenômeno único e isolado. Mas ainda assim, nesse expansivo cânone que compreende centenas de filmes, livros, contos, mitos e pinturas, há um filme de duas horas, encenado, dirigido, fotografado, e tudo isso precisa ser condensando no ato de filmar.

Vertigo é, em sua essência, sobre tudo que todos esses filmes são. Sobre a idealização de um tempo e lugar como Caravana dos Bravos; sobre cenas escondidas como No Silêncio da Noite; sobre versões difusas da realidade como Rashomon; sobre o divino e o mundano como Stromboli; sobre o esvaziamento das formas como Diário de Um Pároco de Aldeia; sobre os fantasmas que surgem desse esvaziamento como O Chá Verde Sobre o Arroz; é sobre as manipulações obsessivas de O Alucinado; sobre escolhas e fantasmas como Contos da Lua Vaga; sobre o ato de olhar como Senhorita Oyu e Janela Indiscreta; sobre fé como A Palavra; sobre o fim da imagem como A Morte Num Beijo; sobre reflexos e idealizações como Tarde Demais Para Esquecer.

Mas é também sobre uma convergência de ideias cinematográficas que Hitchcock vinha desenvolvendo a carreira toda, mas ainda mais nos anos 50. Sobre a ontologia do olhar (o olhar enfeitiçado de Scottie) e do espaço (as transformações dos protagonistas e da cidade), a fenomenologia da imagem (o feitiço provocado pela cópia) e a cosmologia da memória (a ideia que se instá-la na mente de Scottie), resultando em uma filologia do próprio Cinema como arte madura e já ciente de sua linguagem e de suas línguas.

Um filme ao mesmo tempo analítico (que decupa o espaço com a montagem) e sintético (que explora o espaço com a câmera), Vertigo propõe uma conversa constante entre diferentes línguas - vai de Lang à Mizoguchi, de Preminger à Griffith. Há momentos onde a câmera pode descansar mais afastada e deixar os personagens interagirem com o mundo (geralmente, sempre que Scottie observa Madeleine na primeira metade), criando uma beleza pictórica e cautelosa. Há outros onde ela pode se movimentar como uma entidade própria, reorganizando a hierarquia dos elementos cenográficos (pense nas cenas dentro dos quartos), criando sugestão pela maneira como corpos e olhares reagem uns aos outros, propondo uma espécie de violação vulgar do espaço cênico. É um filme que pode ser tão iconográfico (a atenção detalhada aos planos) como confluente (as coincidências e os desencontros), tão estático (as pinturas, a árvore) como móvel (as cenas de perseguição).

Há a exuberância de cores da primeira metade, a impressão de se estar vendo um filme devidamente luxuoso, e a morbidez mundana da segunda, que nos coloca na altura e na mesmice do olhar da rua, a mercê do destino e de um encontro inesperado.

Desse modo, se a segunda parte do filme é a cópia esvaziada, a primeira metade, seja farsa ou tragédia, é a prática, é o mestre do olhar (e não do suspense) arquitetando sua obra mais arquitetônica, é a relação do observador com o observado, do espaço geométrico que o filme compreende e da relação que plano e contraplano constroem entre si. É sobre os movimentos elusivos e convidativos de Madeleine ciente (ou não?) de estar sendo perseguida, sobre as importantes elipses que sugerem coisas que não vemos e que criam assim novas dimensões físicas e interpretativas (o despir das roupas pós afogamento, o sexo, a recuperação patológica), é sobre a relação do Cinema, uma arte do movimento e da memória, com a pintura, uma arte da estagnação e do olhar.

E Vertigo leva ao limite essa relação, um filme que nunca é apenas uma coisa e que se ressignifica em sua modulação, em que a ordem dos fatores altera o resultado final. Por isso fixar sua ideia é uma tarefa tão… vertiginosa. Pois há momentos onde vemos um filme sobre uma paixão tão romântica que esta pertence a sala de cinema, que requer que nós próprios façamos uma espécie de mini-transformação ritualística para estarmos aptos a assistí-lo. E outros onde vemos o que parece ser um filme feito para as madrugadas na TV aberta, um mistério calcado na vulgaridade do desejo e não na elegância do amor, para ser confundido na memória com sonhos e pesadelos.

É a fantasmagoria e o mundo físico, o mistério sobrenatural e o crime humano, o melodrama elegante e o romance vulgar, o amor e o desejo, a vida e a morte.

Duas pessoas não enxergam o mesmo filme, e uma mesma pessoa não é capaz de cimentar uma ideia fixa, pois essa é, tal como Madeleine, elusiva. Assista a todos os filmes mencionados acima e assista a Vertigo, e veja um pouco de cada um deles. E se Vertigo é todos esses filmes, a única proposição que posso fazer é que Vertigo é o filme ideal.

E como ensinou Platão: o ideal, a ideia, não existe.

A QUEDA E O RENASCIMENTO

Mas para além da poética de uma conspiração cósmica para que o filme ideal fosse concebido há a possibilidade de Hitchcock ter acompanhado tudo o que foi feito. Ter observado com atenção psicótica o mundo e seus filmes, e decidido fazer o filme para acabar com todos os filmes - o filme que derrubaria o Cinema da torre, e faria com que tudo que fosse feito após essa queda não passasse de uma cópia. E com certeza ajuda minha teoria que, no ano em que Vertigo foi lançado, uma versão mais vulgar e menos bem resolvida sua foi feita por Richard Quine - Sortilégio de Amor, que inverte a obsessão entre James Stewart e Kim Novak.

E eu não ligo que o Cinema não seja exatamente assim - uma conspiração cósmica ou uma competição artística. E não ligo se Hitchcock sabia sobre Ozu e Mizoguchi e Dreyer, mas com Vertigo ele respondeu tudo, todas as proezas técnicas, teóricas e temáticas alcançadas por seus contemporâneos. Quando aquela câmera puxa e o zoom se move para frente, e aquela mulher caminha da nebulosa luz verde para a frente do quadro, materializando a cópia e nos iludindo brevemente sobre a ideia, sabemos que estamos assistindo o homem fazendo seu manifesto final na maior década da história do Cinema.

Até ali, era tudo caos. Depois, só restou a farsa, por mais bela e encantadora que fosse. E ainda é.