Meus 100 Filmes de Horror Favoritos

Por anos (pré-cinéfilos) me escondi atrás do medo.

Curiosamente, algumas das sessões mais marcantes da vida foram de filmes de horror. Lembro de ver Sinais com meus pais, apavorado e ainda mais quando mencionam Passo Fundo; um dos incontáveis Halloween foi o primeiro que vi "sozinho"; descobri só fazendo a lista que já havia assistido Shutter, e que foi a experiência mais traumática com um filme na adolescência.

Anos e centenas de filmes depois, hoje é raro "ficar com medo" vendo qualquer filme, acho que o último de ficar com aquela sensação esquisita de suspensão mesmo depois de acabar foi Skinamarink. O que é, ao meu ver, a maneira ideal de experienciar o gênero: passar por cima das sensações de superfície, e refletir como o horror é integrado aos ideais plásticos, conceituais, ideológicos do filme.

Me interessa também o motivo de usarmos “terror” no Brasil, e de existir até alguma certa distinção entre filmes de terror e horror (se seguirmos os adjetivos: aterrorizar envolveria algo de suspense, enquanto horrorizar talvez remetesse mais ao estado de choque). Desconfio que um dos motivos seja o próprio português: encaixa com mais naturalidade quebrar a alcunha “filme de” com te que com ho.

Enfim, a razão para essa e outras listas, que pretendo lançar durante o próximo ano, é que será meu último ano ainda nos 20, e é o tipo de coisa romantizada que gosto de preservar. Um olhar em um tempo específico, com um recorte específico, que responde a uma visão específica de mundo.

Abaixo, algumas outras considerações sobre a lista, que pode ser conferida na íntegra aqui, e, ao final, os dez primeiros colocados.

O primeiro lugar é muito provavelmente um grande roubo, mas não consegui me decidir antes de pensar no filme do Mizoguchi. Sendo uma história de fantasmas, que usa elementos fantasmagóricos e um senso de deterioração mental do protagonista em razão de como estes elementos se expressam narrativa e esteticamente, me parece mais do que apropriado chamar Ugetsu de filme de horror. E daí, não existem comparativos, pois se trata de uma das obras máximas de um cineasta que emplacaria algumas delas mesmo se a seleção não envolvesse qualquer delimitação.

A grande questão nem no formular a lista, mas no elaborar, reside justamente na caracterização do gênero. Analisando as estatísticas permitidas pelo LetterBoxD, 11 dos 100 filmes não são classificados como horror. O Lang, o Bergman, o Sjostrom, o Lupino, o Bressane, o Li, o Ferrara, o Manoel de Oliveira e um Cronenberg (além do Mizoguchi, claro) talvez sejam as principais dúvidas/levantem as principais discussões, mas na hora de decidir pendi para esse lado da moeda. Mesmo motivo que They Live (1988) não se encontra na lista: no balanço, decidi guardá-lo para a lista de Sci-Fi - caso entrasse, seria obrigado a colocar também 2001 (1968).

1960 e 1973 foram os anos com mais filmes (cinco cada), e é curioso observar como o gênero evolui da sutil estranheza, do eerie, da sugestão e da gradativa revelação do mal (Psicose, Peeping Tom, Olhos Sem Rosto…), para resoluções muito mais gráficas, mais alegóricas, mais diretas (O Exorcista, Torso, O Homem de Palha, Lisa e o Demônio). 1980 vem logo atrás, com quatro filmes altamente estilizados, conscientes de seus respectivos passados (O Iluminado, Vestida Para Matar e Inferno…).

De acordo com a lista, os anos 70 foram o apogeu do gênero (26), seguidos pelos anos 60 (20) e 80 (14). O motivo muito provavelmente é o giallo, mas também o slasher, suas prévias e pós. A diminuição dos filmes nas décadas seguintes coincide com a adoção completa do horror pelo mainstream, mas também com as experiências do pós-horror. Os filmes recentes que me mais me agradaram foram aqueles que sinalizaram algum tipo de experimento com o que vinha sendo feito (A Visita, Skinamarink) ou mesmo iterações contemporâneas de ideias clássicas (O Estranho Caso de Angélica, Sinais). Acho que tiveram boas coisas nesses últimos 20 anos, mas como tudo que é recente, precisa ser testado.

Quanto às nacionalidades, Quase um empate técnico entre Estados Unidos (30) e Itália (28), com Japão (14), França (11) e Reino Unido (10) também passando dos dois dígitos, embora os dados de língua falada sejam um tanto diferentes (e não vou entrar em cada um para ver quais faixas de áudio o LetterBoxD considera como a oficial). Fiquei feliz que o Brasil tem oito filmes (embora apenas sete “falem português”, me pergunto qual é o oitavo…), e suspeito que poderia ter mais, mas ainda me falta bastante.

Inclusive, a pauta é essa e seguirá sendo essa. Pretendo refazer essa lista a cada dez anos (ou cinco, ou menos, se estiver afim), então mudanças irão acontecer. No momento, de mais gritante, acho que está a ausência de filmes africanos e de demais países sulamericanos e asiáticos, pontos cegos que tenho no cinema no geral, e que pretendo corrigir nos próximos anos.

E antes de ir para os níveis, os diretores:

Surpresa nenhuma que Argento seja o primeiro colocado com oito filmes (em uma outra versão da lista, teve dez), mas me surpreendi com os cinco do Bava, sendo que era um cineasta que não gostava tanto no início da cinefilia. Kurosawa com cinco me parece certo, sendo que estou a pouco de considerá-lo meu cineasta favorito dos últimos 30 anos. Só ele consegue dar uma visão própria ao horror e às questões cinematográficas de sua época de modo que ao menos possam ser mencionadas com Argento. Torneur, Fulci, Mojica e Cronenberg todos com três, gosto deles nessa respectiva ordem e preciso ver mais coisas de todos. Ainda me faltam alguns do Carpenter, mas ele ter apenas dois meio que foi uma surpresa também. Não restam dúvidas, porém, que Hitchcock e Lang são os melhores diretores do gênero, e é uma pena que tenham feitos poucos filmes (no caso do Lang, talvez só um mesmo) que o abarcam (embora A Sombra de uma Dúvida e Pacto Sinistro fossem candidatos).

Quanto à posições, acho que posso até preferir alguns filmes a outros por estarem mais adequados a proposta da lista, do mesmo modo que tentei de alguma forma quase incontrolável espaçar mais os filmes de um mesmo diretor (se não acho que Argento teria três no top 10 ou, dependendo do dia, quatro).

As coisas estão mais ou menos sedimentadas até os 20 primeiros filmes, e depois um pouco menos até os 50. Os últimos 50 podem muito bem trocar de lugar, mas depois de ver e rever a lista, acho que não faria mudanças pra mais de 1-3 posições, a depender de humor.

Agora, os dez primeiros colocados:

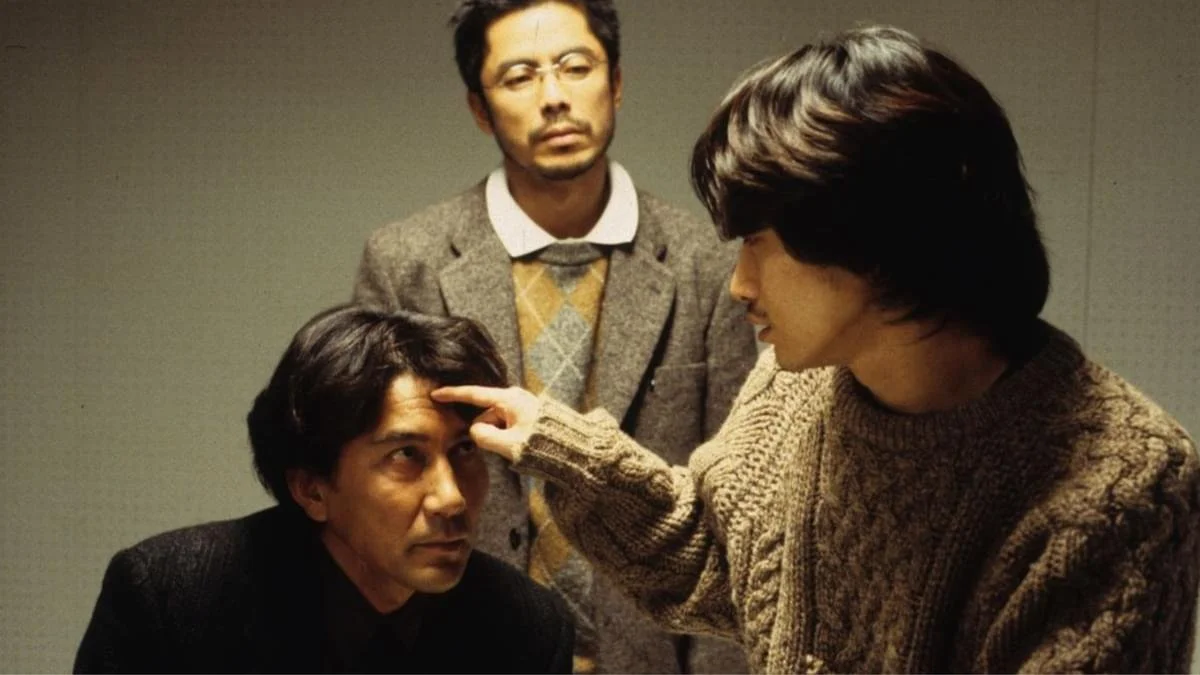

X CURE X

de Kiyoshi Kurosawa

JAPÃO, 1997

O que pensei sobre Cure (filme sobre um detetive que investiga assassinatos causados por pessoas que não se lembram do que ocorreu) ao fazer a lista é como faz o caminho inverso de tantos outros filmes de detetive, que seguem suas investigações até um ponto X, como se afunilassem em direção ao encontrar ou não o assassino. Sinto que, como outros filmes de Kurosawa, essa movimentação é mais estável, menos oscilante e, mais importante, ela vai em direção à abstração.

Por um tempo deixei o filme de fora da lista, parecia estar mais no suspense que no horror, mas aí percebi que o frio na espinha não é um veículo de condução do filme, mas parte inseparável de sua membrana. O aspecto gráfico (as mortes e os X), o mitológico (a “história real” envolvendo a mimese), o narrativo (a deterioração mental e moral do protagonista pelas ações do vilão) e mesmo a dimensão humana (e como ela se torna inumana na interpretação do vilão) se tornam elementos que, embora integrados, parecem se corroer em si próprios.

O resultado é horror.

IX A TORTURA DO MEDO IX

de Michael Powell

Peeping Tom, RU, 1960

Durante o dia, o solitário Mark Lewis trabalha em um estúdio cinematográfico. Durante à noite, tira fotos sensuais de mulheres. Produzindo um documentário sobre o medo, onde filma estas mulheres no momento em que as assassina, ele acaba se apaixonando pela jovem que mora no apartamento abaixo do seu.

O filme mais lindo de todos os 100, evolui uma lenda que data do século XIII (de um homem condenado à morte por espiar Lady Godiva), de uma mulher que supostamente viveu no século XI (enquanto ela cavalgava nua pela cidade como desculpas pelas taxas impostas pelo marido), em um exercício estético e espiritual sobre a natureza ambígua do cinema: entre a morbidez e a vivacidade, entre o efêmero em frente à câmera, e a imortalização permitida por ela.

É ao mesmo tempo mais vulgar e mais suntuoso que Psicose, seu primo mas também seu contraponto: se ambos acreditam nesse poder da imagem, o de Hitchcock nutria um apreço, ou melhor, acreditava estar na necessidade de uma nova maneira de cortar o olhar. O de Powel acredita que ainda era preciso eternizá-lo. Um filma pequenos momentos de prazer em busca da totalidade da cena. Esse, filma a totalidade da cena em busca daqueles pequenos momentos de prazer.

VIII SANGUE DE PANTERA VIII

de Jacques Tourneur

Cat People, EUA, 1942

Uma imigrante sérvia em Manhattan acredita que, por causa de uma maldição antiga, qualquer contato íntimo com o homem que ama irá transformá-la em uma pantera negra.

O horror interno da protagonista reorganiza o mundo ao seu redor: um mundo que parece com o nosso, mas que não é o nosso. Descobrimos isso pela sugestão, pela ocupação (ou desocupação, deambulação, limitação) do espaço por mulher e criatura (as cenas do zoológico parecem páginas de um livro de criança), que logo transforma tudo em uma fábula obscura.

O tom expressionista encontra os limites do noir (mesmo com as sombras, o filme abre os planos); o ancestral se torna um adereço para a modernidade (as relíquias e a própria protagonista); o jeito de andar e respirar como chave final para a impossibilidade de se superar a barreira cultural (é só ver o jeito que ela atua e que os outros atuam, tanto os americanos como a mulher misteriosa).

Não sei se filme melhor foi feito sobre as amarras do colonialismo.

VII SILÊNCIO NAS TREVAS VII

de Jacques Tourneur

The Spiral Staircase, EUA, 1946

Em uma noite de temporal, a serviçal de uma antiga mansão é perseguida por um assassino em série.

Visto há mais de três anos, não lembro bem de muitas coisas, mas relendo o que escrevi (com um pouco de dor) várias cenas vêm à memória.

Não lembro onde li que “todo grande filme tem cenas de escadas”, e dado meu conhecido apreço por Vertigo, esse filme onde as escadas servem não apenas como mote, mas como forma, não poderia estar em nenhum lugar se não muito alto nessa lista.

Filme que evoca o sobrenatural e o extraordinário como reverberações do material e do psicológico. As personagens percorrem cenários devidamente cinematográficos (mansões, florestas), se deparam com elementos do horror (carruagens, sombras, olhares), ascendem velas para iluminar a escuridão, e a todo momento se aproximam e se afastam do nosso olhar, concatenado e contraposto ao do assassino, assim como todo o gênero é arrastado junto nesse jogo de vai e vem.

VI A SÍNDROME MORTAL VI

de Dario Argento

La Sindrome di Stendhal, ITA, 1996

Uma jovem policial enlouquece tentando encontrar um serial killer, até que descobre que os dois dividem a mesma condição patológica.

Argento, à esta altura, filmando a própria filha no papel principal, sendo despida, agredida e violentada, já havia estabelecido uma mitologia em torno de si e de seu cinema. A maneira como acessa essa mitologia, aqui, é por meio da filha (ela entra nas pinturas, se desnorteia por elas, se perde nas ruas). Já a arte acessada é a própria arte de Argento, como que um meio que engole a arte que o formou.

O filme se refere ao que Stendhal (um escritor nascido no século 18) sentiu olhando os pintores, mas é sobre toda a construção de Argento em cima do que assistiu dos diretores. É o seu Trágica Obsessão, sua refilmagem de Profondo Rosso, seu Vertigo do novo milênio.

V segredo ALÉM da porta V

de Fritz Lang

Secret Beyond The Door, EUA, 1947

Depois de um tórrido romance no México, uma herdeira descobre que a mansão de seu novo marido é um museu de cenas de crimes famosos, onde um quarto trancado esconde a verdade sobre sua obsessão.

Daqueles filmes que se vê, mas cujas camadas impossibilitam a compreensão imediata. E talvez nem posterior. Tal como o segredo além da porta, é o filme mais misterioso, sensual e sincrético de Lang. Cada composição pode parecer um primor da geometria, da iluminação, da transposição do barroco para o mundo filmado, mas certas coisas não podem ser planejadas ou compostas.

O que Lang consegue aqui, e que consegue mais algumas vezes posteriormente na carreira, é filmar como o mistério do mundo, contido no espaço, evoca o mistério da alma, preso na epiderme.

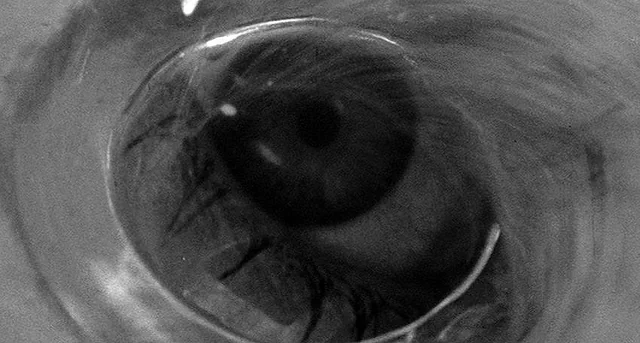

IV PSICOSE

de Alfred Hitchcock

Psycho, EUA, 1947

Após fugir com o dinheiro de seu patrão, Marion Crane tem de passar a noite no Bates Motel, regido pelo peculiar Norman Bates.

Pegando as imagens para colocar aqui, nenhuma me parece mais importante para todo o filme que a dissolução que vai do ralo, engolindo a água e o sangue da protagonista que morre na metade do filme, para seu olho sem vida, e com a imagem escura de seu assassino ainda registrada na retina.

De todas as coisas que Psicose faz (e suas ousadias narrativas empalidecem perto do que faz com a encenação e com a articulação), a mais apavorante e encantadora é como Hitchcock resgata uma ideia de cinema de quatro décadas no passado para poder avançar seis décadas no futuro.

A rápida sucessão de planos às notas estridentes sendo o ponto alto da cacofonia da mudança dos tempos, de uma nova maneira de se relacionar com a imagem (ver o mundo por fragmentos), para que, no fim, o plano central seja quase um grito pelo olhar, esse lago no qual tantas vertentes desaguam.

É coisa demais para ver.

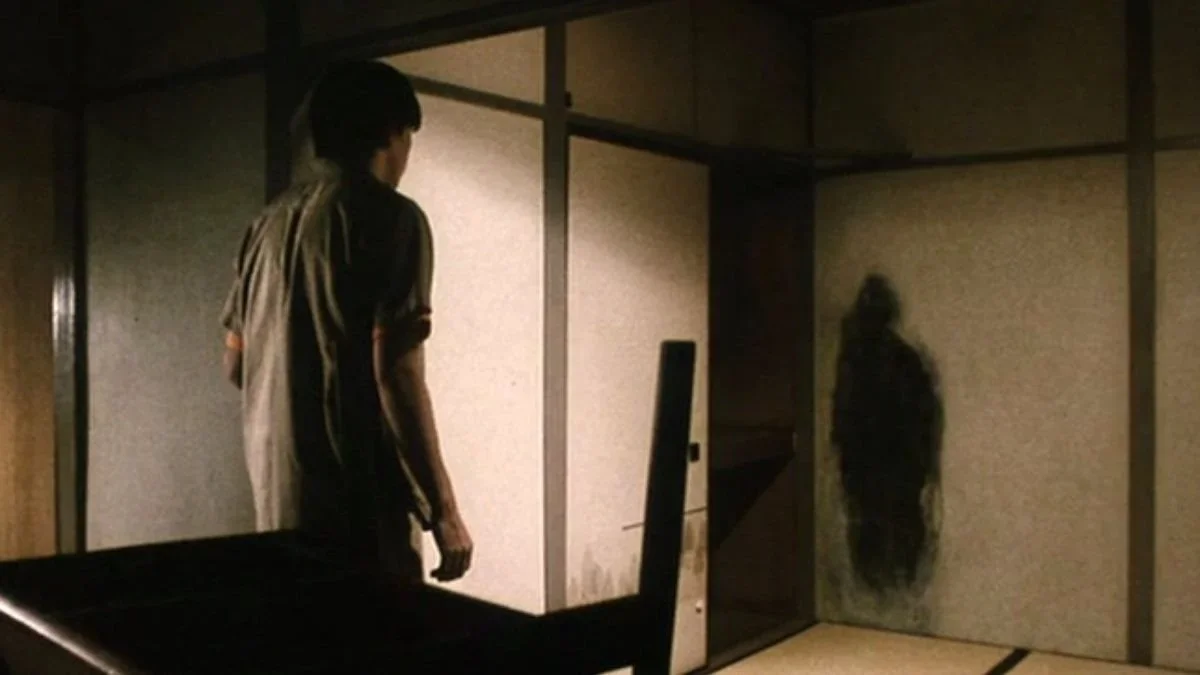

III PULSE III

de Kiyoshi Kurosawa

回路, JAP, 2001

É até difícil sumarizar a premissa de Pulse. Filme sobre pessoas que desaparecem em uma Tóquio assombrada por fantasmas digitais, com alguns personagens, mas nenhum protagonista.

Visto apenas uma vez, e desde lá não recuperado do plano que abre o filme. Uma mulher, no deck de um navio, olhando para o mar, de costas para a câmera. O vento, as nuvens, e o leve som de pulsar que ouvimos no início. É uma imagem da solidão.

Uma solidão não apenas interna, mas internalizada, causada por um isolamento que Kurosawa cataloga ao longo de sua carreira. A internet não apenas nos tornou menos humanos (como ele reforça em Cloud), mas abriu uma dimensão a qual ainda não compreendemos, que acumula nossos medos e então nos devolve como uma massa obscura.

Não assisti filme, no século 21, mais pessimista, mas também talvez não tenha assistido um mais humano do que essa antologia da inumanidade para qual todos caminham. E só agora, escrevendo isso e vendo as imagens selecionadas, percebo que o jeito que Koji Yakusho olha para a mulher no deck é semelhante ao jeito que todos olham para os fantasmas. Ela não irá se desintegrar, não fisicamente, mas está prestes a o fazer mental, emocionalmente.

Talvez o que falte é o olhar de um humano para o outro.

II Prelúdio Para Matar II

de Dario Argento

Profondo Rosso, ITA, 1975

Um pianista inglês vivendo em Roma tenta desvendar o assassinato de sua vizinha médium, do qual foi a única testemunha.

A música, a arquitetura, a escultura, a pintura, o teatro, a literatura. E também o barulho, o escombro, o boneco, o desenho de criança, a loucura, a fábula. Tudo em um balanço de imagens que se mescla ao movimentar da câmera, à sua condução e realocação em torno do homem e do mundo com o qual este convive. E descobre. E toca.

A concepção máxima de um gênero, de um momento, de um sentimento que, de maneira apaixonante, deposita tudo no que veio antes. O que veio antes, porém, já está empoeirado, desgastado, desvisto. É preciso poli-lo, restaurá-lo, reavê-lo.

No caminho, algumas pessoas morrerão, e todo esse jogo, toda essa maquinação, termina no tato, uma sensação que nenhuma das artes se apropria, mas que todas tentam fazer reproduzir.

No fim, não importa o quanto se tente, é impossível tocar o passado.

I Contos da Lua Vaga I

de Kenji Mizoguchi

雨月物語, JAP, 1953

Uma coleção de nove contos sobrenaturais, lançados em 1776, o que tenho para dizer de Ugetsu é que existem poucas coisas no mundo que sequer chegam à magnificência de seu título.

Uma passagem no livro supostamente diz: uma noite com a lua enevoada depois da chuva, evocando uma ideia ainda mais ancestral de que, sob essas condições, espíritos malignos podem aparecer no mundo dos vivos. Foi no período Edo, quando foi escrito Ugetsu, que se desenvolveu também o ukiyo-e, estílo artístico que ficou conhecido mundialmente por conta da Grande Onda de Hokusai, e que se traduz como “imagens do mundo flutuante”.

O que tenho para dizer de Ugetsu, filme de Kenji Mizoguchi, é que, entre suas flutuações enevoadas pela chuva e iluminadas pela lua, existem poucas coisas no mundo que sequer chegam à magnificência de como seu primeiro plano se relaciona com o restante do filme: após o anunciar como uma adaptação do livro e de que este se passa em um período de guerras civis, a câmera, presa ao chão, realiza uma panorâmica de um vilarejo até chegar em uma família, amarrando suas coisas em uma carroça. Um barulho de arma faz o pai e a mãe olharem, preocupados, com medo, para o extracampo.

Começando ali, no brutal mundo dos homens, é inevitável não se enfeitiçar pelo mundo dos fantasmas.