Crítica | Trilogia das mães

Paranoia e magia, superfície e profundidade

“A magia está em todo lugar. E em todo o mundo é um fato conhecido. Sempre.”

As palavras não são minhas, mas do professor Milius, autor do livro Paranoia ou Magia?, durante uma conversa com Suzy Bannon, jovem estudante recém-chegada a Berlim. O diálogo franco e expositivo, filmado em plano-contraplano num espaço externo, funciona como um intervalo, precisamente, na paranoia e na magia que atravessa Suspiria (1977), mas também Inferno (1980) e La terza madre (2007), os três filmes da “Trilogia das Mães”, de Dario Argento.

Desde que assisti Suspiria pela primeira vez, alguns anos atrás, minha cabeça retorna com alguma frequência àquela estilística histriônica marcada pelos jogos de luzes, pela câmera inquieta e pela insistência de uma mesma música que, inclusive, virou meu toque de celular por um bom tempo. Eventualmente, comecei a perceber que esse era o tipo de coisa que mais me interessava no cinema de horror.

Lembro de ter assistido, logo na sequência, o remake do Guadagnino, que havia acabado de lançar. Não desgostei — e sigo não desgostando — do filme de 2018, muito embora ele me pareça, cada vez mais, uma antítese espiritual do experimento de Argento e, por isso mesmo, um excelente sintoma das sensibilidades próprias à época em que foi feito, já muito menos interessada pelo delírio barroco do original do que pelo contexto histórico que espelha a disciplina opressiva da escola de dança — como se o fascismo estivesse (e de fato, parece sempre estar) tão à espreita quanto a bruxaria.

Apesar do encantamento que tive por Suspiria, deixei seus sucessores escanteados na lista de espera. Felizmente, o clima de outubro me concedeu a coragem necessária.

Revisitando o longa de 77, como já era esperado, muitas coisas saltam aos olhos — de formas mais ou menos literais, mas sempre de maneira urgente e violenta. A novidade foi perceber o quanto Suspiria é, para além do exercício de estilo, um gritante comentário de autoconsciência. Do começo ao fim, do temático ao formal, o filme dá um nó em dois eixos (ou dois problemas, duas categorias, dois níveis de análise, duas dimensões de fenômenos, enfim) que, pelo bem do argumento, estabeleço aqui como opostos: a superfície e a profundidade. É ao redor disso que, em Suspiria, Argento estabelece a tese que desenvolve, com diferentes graus de competência, nos dois filmes subsequentes.

Todo entendimento do que é o oculto se assenta sobre uma noção daquilo que é visível e imediato — superficial, portanto — em contraponto a algo profundo, velado, guardado sob sete chaves ou alguns palmos de terra. Parte-se do axioma de que há planos ou níveis de realidade que estão escondidos da percepção comum e daí decorrem consequências epistemológicas que vão afetar da geopolítica à crítica de arte, passando, claro, pela magia.

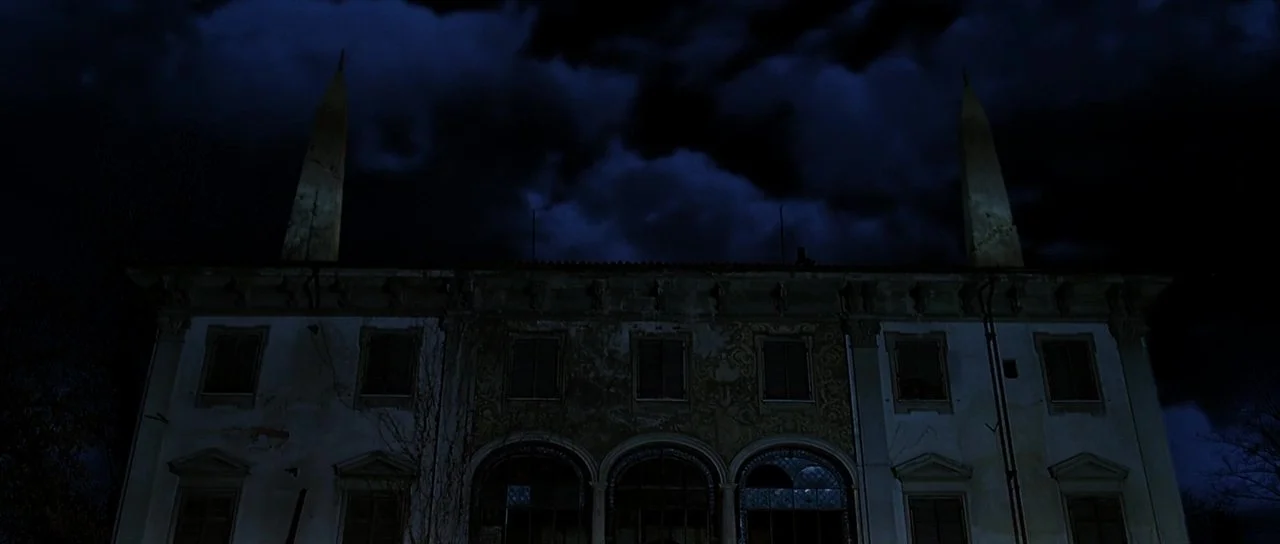

Vem disso, podemos especular, a recorrência da arquitetura como um bolsão temático de interesse às narrativas de horror: edifícios são construídos em cima de territórios já ocupados, formando uma espécie de palimpsesto em que as camadas mais antigas e, portanto, mais profundas, assombram aquelas que, por infortúnio do destino, chegaram mais tarde.

Há, sempre, uma disputa de espaço em jogo, e essa é parte da querela de Suzy, que ao chegar na insólita escola descobre rapidamente que há algo à espreita sob esse jogo — ou dança? — de superfícies que compõem o espaço em que quase todo o filme se passa.

Estilhaços de vidro tomam a tela já nas primeiras mortes e a recorrência à exaustão de espelhos e imagens refletidas da lacônica protagonista — interpretada pelos expressivos olhos de Jessica Harper — somam-se aos vitrais coloridos e às formas geométricas estampadas ao redor do saguão de entrada, que opera como imagem-síntese de quase todas as preocupações do filme. O excesso de cor, os enquadramentos oblíquos e as quebras de eixo produzem um lusco-fusco hipnotizante que distrai na mesma medida em que fascina.

Textualmente, também é um filme plano; sugere uma mitologia própria, inspirada por um ensaio de Thomas de Quincey (Levana and Our Ladies of Sorrow, de 1845), mas escanteia qualquer coisa que se assemelhe a um desenvolvimento dramático ou aprofundamento desse universo. A última sequência do longa, em que Suzy mata Helena Markos de forma comicamente simples e prática, é sintoma disso — Argento, mais preocupado com o jogo formalista do artifício, soluciona o final da trama como quem resolve um problema puramente burocrático, de menor interesse. O que importa, antes disso, é o êxtase febril pelas luzes, pela música, pelo sangue vibrante e pelo espaço, que traduzem a indiscernibilidade entre pavor e encanto melhor do que qualquer arco narrativo.

Em Inferno, realizado três anos depois, a situação muda um tanto: é um filme visualmente mais contido, relativamente sóbrio, em que as luzes coloridas que tanto caracterizam Suspiria aparecem de maneira mais localizada, sem ajudar a compor o mesmo senso de urgência. É como se aqui elas servissem de aceno à obra predecessora mais do que qualquer outra coisa. Apesar de contar com lindos assassinatos e alguns momentos esdrúxulos — a cena do antiquarista matando os gatos, por exemplo — o segundo filme da série investe em uma investigação policialesca-arqueológica como dispositivo dramático que busca — agora sim! — explicar a cosmologia que dá substrato à trilogia.

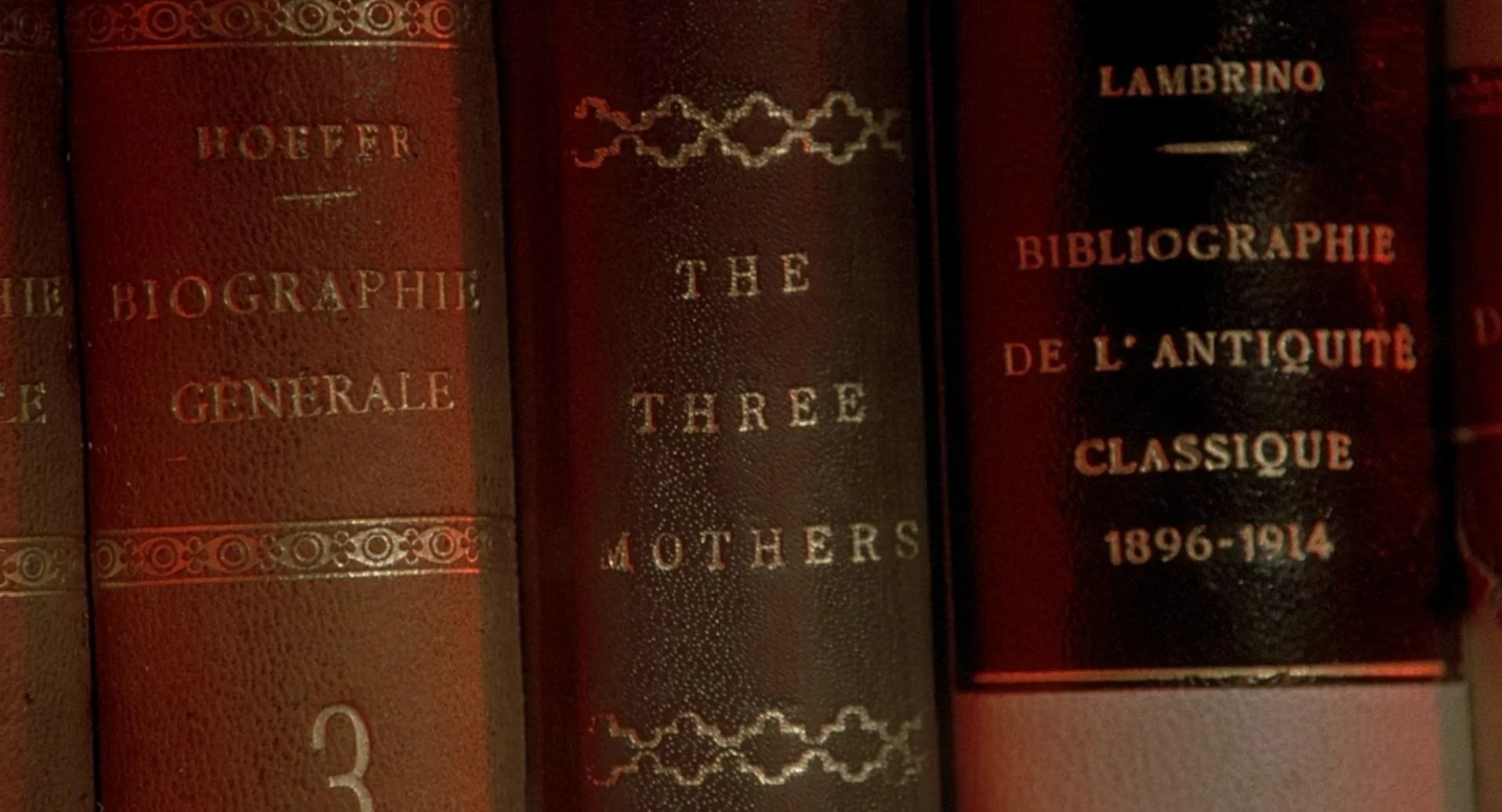

Logo na abertura, acompanhamos Rose Elliot (Irene Miracle), que descobre, em uma livraria esotérica, um exemplar antigo de As Três Mães, livro que descreve a existência de três entidades — Mater Suspiriorum, Mater Lachrymarum e Mater Tenebrarum — e suas respectivas moradas secretas, construídas pelo arquiteto que também assina o texto.

Daí em diante, Inferno se organiza como uma série de investigações fracassadas conduzidas por diferentes personagens, todos brutalmente assassinados, cada um tentando decifrar os indícios deixados por outros. Não por acaso, a atmosfera de constante vigilância sugere as formas a partir das quais o domínio dos mortos segue, a seu modo, como indica o bibliotecário no começo do longa, controlando os vivos.

O filme avança, portanto, como um texto escrito a várias mãos e interrompido constantemente — uma estrutura de leitura descontínua, de compreensão sempre fragmentária e que, sendo assim, também nos hipnotiza com seu jogo de significantes, mesmo que agora operem em um registro diferente daqueles de Suspiria. Há algo de borgeano aí: as casas são como labirintos interpretativos, e quem tenta atravessá-los é devorado pela espessura que esconde aquilo que deveria permanecer oculto. É fácil sintetizar as diferenças de abordagem entre Suspiria e Inferno pensando que, no primeiro, a protagonista é uma dançarina e, no segundo, uma estudante de literatura.

Em La terza madre, de 2007, Argento decide encerrar a trilogia de modo tão curioso quanto desajeitado, como quem retorna a um espaço que já não sabe mais como habitar. A escavação surge logo no início, como disparador da narrativa: o mal é literalmente desenterrado, ao estilo d’O exorcista (1973), mas é como se o gesto de desvelar um artefato antigo condensasse, também, o próprio desejo de Argento de revisitar, trinta anos depois, o território sobre o qual havia experimentado.

A protagonista, Sarah Mandy, é uma espécie de heroína predestinada, herdeira de dons mediunísticos familiares (?), o que desloca o horror do terreno do acaso, essencial nos dois primeiros filmes, para o campo da linhagem, do destino, da mitologia pessoal. Impossível que isso não soe como uma piada de mal gosto a respeito de Sarah ser interpretada por… Asia Argento.

Ao contrário dos outros dois títulos, claustrofóbicos e centrados em espaços que, mesmo claramente circunscritos, parecem assumir vida própria, temos agora um percurso claro e bastante linear: a protagonista precisa chegar até o covil da Mater Lachrymarum, em uma estrutura clássica de jornada. Ao invés do jogo de segredos que caracteriza os outros filmes, em que a casa é o ambiente de partida do qual irradia o perigo, ela é agora um objetivo cujos obstáculos para atingir estão dispersos por toda a cidade e incluem, por exemplo, covens de bruxas que mais parecem gangues urbanas de mulheres góticas.

Há aqui, postos de lado todos os problemas, uma inocência admirável — o que, em tempos de absoluto cinismo, explica a recepção catastrófica do filme que, apesar de compreensível, me soa francamente exagerada. Embora a histeria visual autoconsciente de Suspiria seja suprimida por completo, a importância do artifício e o apreço por um certo “mau gosto”, mesmo que por outros meios e com outros fins, se reproduz na pré e na pós: por um lado, o roteiro verborrágico, caricato e didático, superficial; por outro, o CGI estridente e os filtros azulados que evidenciam como metade do filme foi feito em noite americana.

Esse aspecto kitsch, embora, reconheço, executado de maneira bem menos criativa e interessante do que em Suspiria, não fica tão distante assim do espírito que atravessa o primeiro filme. Nesse sentido, talvez La terza madre esteja mais perto disso do que o próprio Inferno, que repete alguns de seus elementos estilísticos, mas sem imputá-los o mesmo vigor. O longa que fecha a trilogia, embora maljeitoso, parece partilhar de um mesmo impulso existencial do que abre.

O intermediário, em contraponto, é, de fato, um intermediário: um filme equilibrado e autossustentável, mas morno. Dos três, é possivelmente o que mais se aproxima das convenções do giallo, mas não deixa de respirar, assim como Suspiria e La terza madre, cada um ao seu modo, um ar diferente — muito mais farsesco e iridescente, aos moldes dos vitrais da casa de Helena Markos.

No fim das contas, a “Trilogia das Mães” parece menos uma mitologia sobre bruxas do que sobre imagens e as relações contraditórias que cultivamos com elas — talvez Argento nunca tenha acreditado tanto na magia quanto no gesto de encená-la, imprimindo-a, paradoxalmente, numa superfície plana.

Todos os três filmes terminam deflagrando um encontro entre a ruína e o encantamento e, por consequência, tensionando outros pares que tendem a ser vistos em oposição. Nos dois primeiros longas da trilogia, os edifícios são destruídos por um incêndio — o mais visualmente deslumbrante dos desastres. No clímax de La terza madre, em que o covil sofre com um terremoto — um abalo geológico, ou seja, de intensa profundidade —, Argento nos mostra que há fascínio mesmo quando tudo rui e desmorona, assim como há profundidade na superfície e magia na paranoia — e o inverso, claro, é sempre verdadeiro.