Beyond | Episódio VIII - O Último Star Wars Bom

De cara, antes que o fandom mais tóxico do mundo nerd se ofenda, presumir que “Os Últimos Jedi” será o último bom exemplar da franquia é apressado. Mas estou convicto que, ao menos em um futuro próximo, essa constatação permaneça correta.

na verdade, Espero estar errado.

Dirigido por Rian Johnson, “Os Últimos Jedi” fora lançado em 2017 como sequência do ótimo “O Despertar da Força” que, propositalmente, seguiu a fórmula de “Uma Nova Esperança” para apagar o gosto amargo das prequels que o precederam. Alguns fãs, descontentes com o fato deste último ter sido derivado em excesso - e não foi, mas não é dia de defender-lo -, reclamaram. Pois bem, Johnson, um cineasta com uma visão própria e dono de projetos muito mais ousados que qualquer da franquia Star Wars até então, fora chamado para roteirizar e dirigir este segundo filme da nova trilogia e fez o que foi chamado para fazer: desconstruiu convenções que todos estavam acostumados e entregou o filme mais diferente e provocativo da saga.

A maioria do tal fandom, descontente com o rumo imprevisível que a história tomara, condenou o filme, porém basta assistir-lo e ler suas reclamações para entender que o problema nunca foi a qualidade da obra, pois isso o episódio VIII tem de sobra. O que os incomodou foi que, pela primeira vez em sua história, o futuro da Galáxia não estava nas mãos de um homem, hétero, branco e de linhagem nobre.

Mas não pretendo utilizar este texto para contrariar estes “fãs” e sim para enaltecer este que é, de longe, o capítulo mais rico da saga tanto em aspectos sociais como cinematográficos.

Na última cena de “Os Últimos Jedi” um menino é visto usando a Força.

Seu papel na narrativa é mínimo. Ele é um de muitas crianças escravizadas em Canto Bight, uma cidade cassino destinada àqueles que enriqueceram com a guerra e seu trabalho é tomar conta de uma espécie de cabra-cavalo gigante, utilizados em corridas para entreter os ricaços. Há luta em seu olhar, há esperança entre ele e seus amigos, incluindo um menino negro que fala em uma língua diferente professando apenas a palavra “Jedi Master” em inglês, enquanto reconta a história de Luke Skywalker com brinquedos improvisados. Quando eles são mandados de volta ao trabalho, ele puxa o cabo de uma vassoura para si sem encostar nela. Não há um close up, não há uma camera lenta, não há cortes para enfatizar a ação.

Após isso, Johnson corta a câmera para um plano fechado de seus pés, enquanto varre a palha a sua volta. Não precisamos enxergá-lo para perceber, pela forma como caminha, que ele está se virando para o céu estrelado - que, até então está, poeticamente, a seus pés. Então Johnson corta para seu rosto: ele está procurando algo. Johnson corta de novo para o céu, e uma nave é vista se movendo na velocidade de uma estrela cadente. O menino sorri, seu rosto se enche da tal faísca que vai ascender a chama que vai queimar A Primeira Ordem. A trilha de John Williams cresce, vemos o anel em sua mão. Johnson afasta a câmera novamente e o menino, que até hoje não tem nome, levanta a vassoura como um sabre de luz.

São menos de 30 segundos de cena e, mesmo assim, é o suficiente para que o cineasta resuma por completo o que Star Wars deveria ser e não o que, infelizmente, se tornou para seus fãs.

Instantaneamente após o lançamento do filme, as especulações acerca de quem seria o “menino vassoura”, como ficou conhecido na internet, começaram. De quem ele seria filho, qual seria seu papel no próximo filme, etc, etc. Se você também pensou nisso, sinto muito, mas você não entendeu completamente nada do que Johnson queria comunicar ali. Não é sobre aquele menino, assim como Star Wars nunca foi sobre aquelas pessoas. O que aquela cena comunicou foi como a esperança, o espírito de luta, o ato de resistir à um império ditador vai sempre existir e virá de qualquer lugar da galáxia. Algo que Johnson tentou evocar durante todo o longa.

Mas antes de irmos para os aspectos técnicos que não apenas separam este dos outros capítulos da saga, vamos continuar em Canto Bight para falar sobre outro segmento extremamente polêmico que, admito, estive do lado errado da balança por um bom tempo.

Na primeira vez que assisti à “Os Últimos Jedi”, constatei que considerava o arco de Finn e Rose um dos piores dentre todos os 9 longas lançados até então. Inclusive, considerava a Rose, interpretada por Kelly Marie Tran, como a pior personagem desde JarJar Binks. A verdade é que uma das narrativas que mais me incomoda na era da inclusão é como muitos estúdios a utilizam como meio de dizer que estão abertos para as novas tendências, enfiando personagens de diferentes etnias em papéis inferiores - e constantemente os colocando juntos em cena - para, então, tirá-los da tela assim que possível.

Porém, re-assistindo ao filme uma quantidade considerável de vezes, passei a apreciar o arco da dupla - que, é verdade, ainda é acompanhada pelo Mexicano Benicio Del Toro - e, após assistir à “Entre Facas e Segredos” - filme que Johnson lançou na mesma época que o episódio IX -, percebi como, de certa forma, todo o segmento é como uma crítica feita não apenas aos fãs, mas à própria franquia. Enquanto as linhagens reais estão sendo heróicas e liderando as tropas, empunhando sabres de luz e lidando com ações diplomáticas, os membros de classes inferiores estão fazendo o trabalho sujo que, dificilmente, será lembrado ao final da guerra, mas que sem ele não se teria nada para lembrar.

Então é claro que Finn, um rebelde negro, Rose, uma mecânica que cuida da despensa cuja atriz é filha de refugiados do Vietnã e DJ, um “picareta” interpretado por um Mexicano, tem os papéis que tem, pois mesmo na versão fantasiada de mundo em que Star Wars se passa, há a mesma distinção e discriminação que faz com que fujamos do mundo real para um fictício. E Rian Johnson, um cineasta que beira o genialismo, consegue transformar um mundo repleto de viagens interestelares, poderes fantásticos e criaturas alienígenas em um reflexo doloroso e ácido de nossa sociedade corrompida. Algo reforçado pelo fato de que tanto Finn, como DJ, quase se rendem ao lado da opressão apenas para serem confrontados por Rose, uma das personagens mais dignas da Força já criadas em todo o lore de Star Wars.

Dito isso, mantenho minha posição de que o sacrifício de Finn deveria ser mantido em prol do peso da narrativa, por mais que a razão pela qual Rose o salva seja digna e rime com tudo que “Os Últimos Jedi” prega - o beijo já é demais, não lembro de um sequer que tenha sido bem utilizado em todos os 11 filmes.

Mas não é apenas de representatividade que a obra se mantém, por mais que esta seja o motivo de ele se diferenciar de seus antecessores e sucessores. A verdade é que Johnson é melhor cineasta que qualquer outro que já tenha tomado as rédeas de um filme de Star Wars, pois por mais criativo que George Lucas seja, chamar-lo de competente como diretor é forçar muito, ao passo que JJ Abrams é apenas um mago em fazer reboots e se curvar ao que quer que os estúdios queiram dele, mas completamente incapaz de criar algo do zero. Ao contrário de Johnson que tem em “Looper” um dos melhores Sci-Fi dos últimos dez anos e em “Entre Facas e Segredos” um dos melhores suspenses.

E reparem, por exemplo, na forma como Johnson costura os três principais arcos do filme para que cheguem a seus respectivos clímax ao mesmo tempo, auxiliados pela edição de Bob Ducsay que, por mais que se alterne entre todos, jamais deixa de tirar o peso e senso de urgência de cada um, culminando na visualmente espetacular cena onde a Almirante Holdo, interpretada com todo o coração de Laura Dern, se sacrifica para salvar o que restou da resistência.

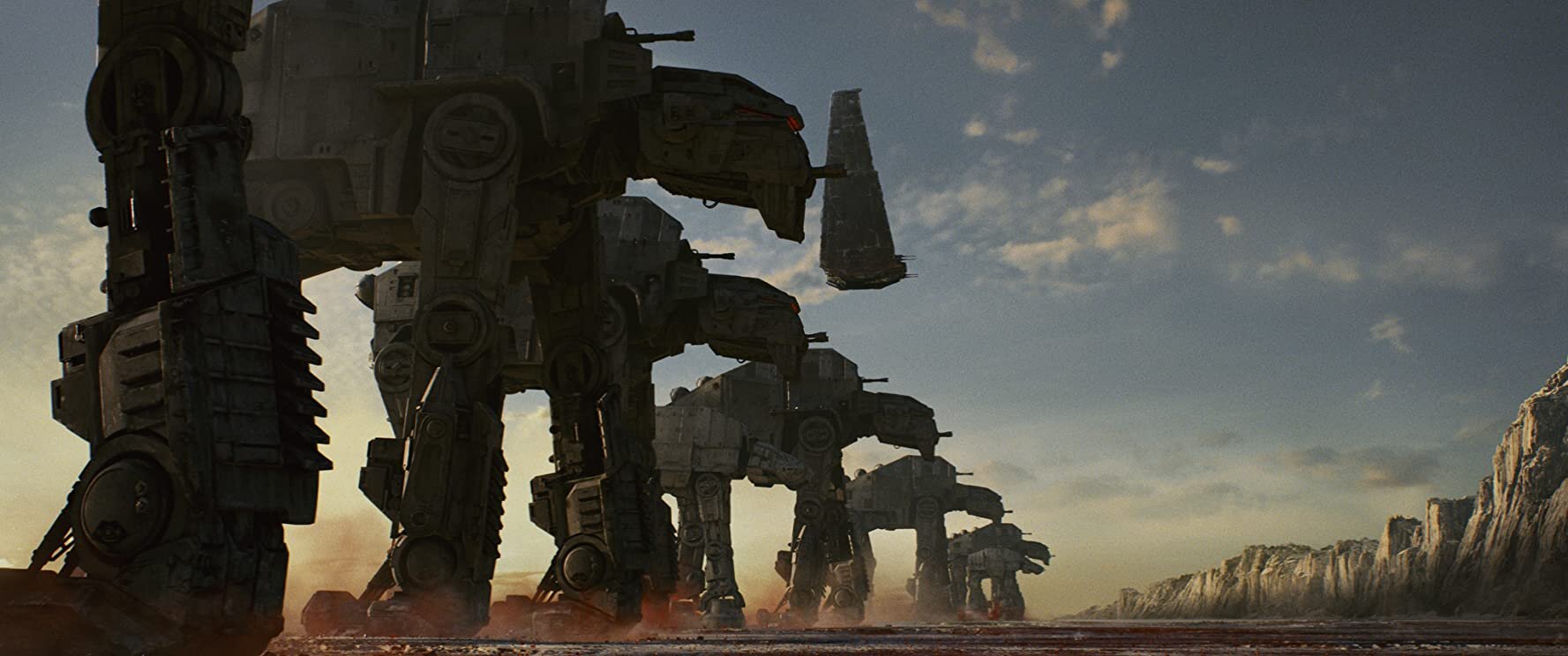

Inclusive, este é, de longe, o melhor “Star Wars” do ponto de vista visual e iconográfico, superando até mesmo o revolucionário impacto de “Uma Nova Esperança”. Nomeiem uma cena mais digna de um quadro como a imagem de Luke em frente ao exército inimigo. Ou planos abertos mais estonteantes como as tomadas aéreas onde Rey treina na ponta de um penhasco. Sem falar na melhor cena de combate de toda a franquia, protagonizada por Kylo e Rey contra os cavaleiros da guarda real, em um cenário mergulhado no vermelho e com uma influência clara do mangás e animes japoneses que, em suma, abordam cenas de combate com uma eficácia que deixa o melhor trabalho da Marvel à galáxias de distância - gênero que Johnson também referencia em “Looper”.

Outra reclamação recorrente está na morte precoce de Snoke, porém já expliquei lá em cima o motivo de ela não apenas funcionar do ponto de vista narrativo, mas beneficiar por completo o arco de Kylo Ren. Este que, desde que assassinou o pai, começou a trilhar um caminho sem volta e ao eliminar Snoke prova que o Mal não existe por causa de determinados indivíduos, mas, assim como o Bem, é parte fundamental para manter o equilíbrio na Força. E acho que não preciso complementar que a declaração feita por ele acerca dos pais de Rey reforça a ideia de que a Força não escolhe seus membros baseados em linhagens.

Quanto à Mark Hamill, qualquer pessoa que julgue seu Luke Skywalker como diferente daquele presente na trilogia inicial está mais do que certo. Afinal, quarenta anos se passaram, e assistir a um velho ingênuo como Luke era seria uma tarefa dolorosa. Ao invés disso vemos um homem amargurado com os erros que cometeu, e isolado pela própria vergonha. Há um que de loucura, e então pontos de esperança e preocupação conforme conhece o potencial de Rey até que, como um presente que os fãs não souberam receber, podemos ver todo seu esplendor como guerreiro, jamais se atendo à falsa modéstia e plenamente consciente da reputação que carrega. Pessoalmente, meu momento favorito de toda a franquia é quando Luke revela ser uma projeção holográfica que, auxiliada pela trilha, transforma sua morte em um último atestado de suas capacidades, e em mais um ato de grandeza. Não poderia haver um fim mais digno.

E se Poe se prova um líder digno, mesmo que com falhas devidas a sua impulsividade - ele é o componente de Han Solo, afinal -, Rey se prova como uma heroína mais complexa e intrigante que Luke e Anakin, exibindo com naturalidade a dualidade em seus poderes e suas dúvidas para com os mesmos. Auxiliada pela performance física e emocional da mais do que carismática Daisy Ridley - que é um dos maiores achados da história da saga em termos interpretativos -, torcer por ela é uma opção fácil, mas acompanhar com atenção seus próprios passos é algo fascinante, pois, a todo momento, há dicas de que ela pode pender para o lado sombrio da Força.

Porém “Os Últimos Jedi” não é um filme perfeito e, por mais que tenha alguns dos momentos mais icônicos da franquia, ainda fica um pouco atrás dos dois primeiros filmes. Muito disso se dá a um certo desequilíbrio no ritmo - também causado pelos três núcleos narrativos -, mas acredito que sua pior faceta está no humor, que oscila mais do que deveria. Enquanto algumas das interações entre Luke e Rey são hilárias - assim como os Porgs e o Yoda marionete -, Finn faz piadas demais em momento inoportunos, algo que funciona nos filmes da Marvel mas não em Star Wars, uma franquia que se leva muito mais a sério. Definitivamente não estraga o filme, mas são problemas que devem ser apontados.

Emocionalmente carregado, visualmente espetacular e narrativamente rico em todas as nuances que provoca, “Os Últimos Jedi” sugeriu aos fãs uma ideia diferente de Galáxia que a grande maioria não estava preparada para aceitar. Era praticamente impossível prever com exatidão o que ocorreria no capítulo IX e, caso Johnson tivesse sido mantido, poderíamos estar falando agora da melhor dentre as três trilogias.

Mas a Disney foi covarde, e o resultado todos nós sabemos qual foi.